Zur Einführung

Die mehr als tausendjährige Geschichte der Aachener Tuchindustrie mit intensiver Ausprägung aller in Mitteleuropa erkennbaren wichtigen Phasen von der hausindustriellen Fertigung bis zum Fabrikbetrieb ist mit dem kürzlich verkündeten Aus der letzten Tuchfabrik endgültig Geschichte.

Das zeitweise hoch entwickelte, gerade aus der Leistungskraft der Textilindustrie gespeiste Selbstwertgefühl des industriellen Aachens, das bis in die 1950er Jahre nachklang und die Tuchindustrie als führend und prägend für die Aachener Wirtschaft darstellt, begann im zweiten Nachkriegsjahrzehnt zu bröckeln. Ob Koreakrise, kapitalintensive Technisierungsschübe, zunehmende Garn- und Tuchimporte aus dem Ausland – um nur drei Aspekte herauszugreifen – hier ging es nicht um das schon lange bekannte Spiel eines konjunkturellen Auf und Ab. In nackten Zahlen: Waren 1928 von 52.000 Beschäftigten in Aachen noch 11.000 in der Tuchindustrie tätig, so waren dies 1960 – hier aber hochgerechnet für den gesamten Regierungsbezirk Aachen – 8000, Tendenz fallend. 2 Das Ende der Geschichte ist bekannt: Von rund 100 Betrieben in der frühen Nachkriegszeit verblieb in den letzten Jahren nur noch eine Tuchfabrik, und diese ist nach mehreren Krisen jetzt Teil einer überregional agierenden Gruppe, die den Standort Aachen im September 2012 schließen wird.

Die lange Zeit erfolgreicher Produktion und Vermarktung von Wollgarn- und Wolltuchprodukten hinterließ viele Spuren im innerstädtischen und peripheren Raum. Doch auch Nadelindustrie, Maschinenbau, Kratzenindustrie und andere Branchen produzierten innerhalb und außerhalb des historischen Stadtkerns.

Nimmt man die zahlreichen, vor allem frühindustriellen Standorte zum Beispiel an den Gewässern der Voreifel oder im heute belgischen Gebiet zwischen Aachen und Eupen hinzu, so wird nachvollziehbar, dass eine fundierte Wirtschaftsgeschichte Aachens nur im Rahmen eines euregionalen Wirtschaftsraums dargestellt werden kann, der wiederum eng vernetzt war mit weiteren, geographisch nahen Gewerbezentren für das Wolltuchgewerbe war dies vor allem der Vervierser Raum.

Bei dem Branchenmix, der für Aachen kennzeichnend war, erscheint es willkürlich, sich isoliert den Bauten des Wolltuchgewerbes zuzuwenden, umso mehr, als neben der Tuchindustrie auch Nadel- und Maschinenbauindustrie eine regionale Führungsrolle innehatten und folgerichtig auch gerade Industriedenkmäler dieser Branchen bis in die heutige Zeit verblieben sind.

Es sind aber vor allem die Gebäude der Tuchindustrie, die das Erscheinungsbild der Stadt an vielen Stellen noch bis in die 1950er Jahre prägten. Ein Blick auf eine Stadtkarte aus dem Jahre 1911 – darstellend die gewerblichen Betriebe – verdeutlicht diesen Sachstand: Standorte der Tuchindustrie, markiert mit roten Punkten, dominieren. Wie Perlen an einer Schnur folgen sie dem Verlauf der zu diesem Zeitpunkt bereits schon lange kanalisierten Bachläufe.

Industrie in Aachen 1911 (Ausschnitt), Textilbetriebe sind rot markiert; Blau – Nadelherstellung, braun – Hütten und Maschinenbau, gelb – Zigarrenherstellung, grün – Handel, rosa – andere Branchen

Auch Wilhelm Fischer, der die Arbeit des „Pioniers“ der Aachener Industriedenkmalpflege, Professor Rene von Schöfer, auswertete und mit seiner 1946 vorgelegten Dissertation »Aachener Werkbauten des 18. und 19. Jahrhunderts« erstmalig eine Typologie Aachener Industriedenkmäler entwickelte, stellte fest, dass am deutlichsten der Gewerbezweig der Tuchindustrie an ihren Gebäuden ablesbar mache, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung vom handwerksmäßigen über den hausindustriellen zum fabrikmäßigen Betrieb entfaltet habe.

In der Tat: Kein anderer Gewerbezweig der Aachener Region in der protoindustriellen Zeit vor 1800 hat derart ausgeprägte Bauformen hervorgebracht wie das Wolltuchgewerbe. Um zum Vergleich einen anderen Gewerbezweig zu nennen: Die ebenfalls über die Grenzen der Stadt hinaus gerühmte Nadelproduktion des 17. und 18. Jahrhunderts brachte keine nennenswerten eigenen Bauformen hervor.

Die hier folgende Auswahl der baulichen Hinterlassenschaften des Aachener Wolltuchgewebes beschränkt sich auf die noch heute vorhandenen Objekte – in der Regel jedoch keine Wohnbauten – womit nun die handwerksmäßige und hausindustrielle Phase des Werkbaus weitgehend ausgeblendet bleiben muss. Bauten aus dieser Phase sind seit langer Zeit aus dem Stadtraum entschwunden, werden aber in der Arbeit Fischers mit vielen Beispielen gewürdigt bzw. sind an anderen Orten der Euregio, wie in Monschau oder Eupen, bis heute vorfindbar. Auch wird hier auf eingehendere Ausführungen zur Geschichte der einzelnen Objekte verzichtet; dieses ist an anderen Stellen nachzulesen. Im Vordergrund stehen die (trotz aller Verluste) immer noch respektablen Gebäude, die jeweils auf verschiedene Stadien der textilen Industriegeschichte verweisen.

Etwas problematisch ist die begriffliche Eingrenzung »Industriedenkmäler« für die in Betracht kommende Denkmalgruppe. Die meisten »Highlights « unter den Aachener Objekten stehen unter Denkmalschutz; andere Gebäude, die erwähnenswert sind, wurden bislang nicht in die Denkmalliste aufgenommen, sind aber so bemerkenswert, dass sie zum Teil in Internetportalen zur Industriedenkmalpflege auftauchen.

Hierbei sei zunächst auf jene Objektliste hinzuweisen, die mit einem sehr fundierten Internetauftritt Industriedenkmäler des gesamten Rheinlands einem breiteren Publikum zugänglich macht. Sie entstammt der Initiative des Vereins »Rheinische Industriekultur e. V.«, der sich zur Aufgabe gemacht hat, »Bestrebungen zur Dokumentation, Erforschung, Erhaltung und touristischen Inwertsetzung« von Objekten der Industriekultur zu unterstützen und neben dem Internetportal auch mit Führungen, Tagungen, Vorträgen und Publikationen öffentlich wirksam ist.

Daneben existiert seit rund vier Jahren eine Objektliste, die auf dem Portal der»Wollroute« zu finden ist, das einer Initiative des Rheinischen Industriemuseums zu verdanken ist. Die Wollroute stellt ein touristisch ausgerichtetes Netzwerk dar, unter Beteiligung der Städte Aachen, Vaals, Monschau, Eupen, Verviers und Euskirchen. Mittels Internetauftritt, Broschüren und zum Teil durch Beschilderungen vor Ort sollten potenzielle Besucher und andere Interessierte auf die baulichen Denkmäler der euregional verflochtenen Textilindustrie-Geschichte aufmerksam gemacht werden, was letztlich auch dazu beitragen soll, den Kulturtourismus anzuregen.

Ganz aktuell ist die Einrichtung von Videos, die zu einzelnen Objekten abrufbar sind. Die ursprünglich geplante Beschilderung der Objekte musste wegen fehlender Finanzmittel ausbleiben; die Broschüre ist in fast allen teilnehmenden Orten vergriffen.

Der Titel des Aufsatzes möchte andeuten, wie problematisch dem Chronisten die Vorstellung einer „Bestandsaufnahme“ von Baudenkmälern einer bestimmten Kategorie erscheint. Zunächst sei festzustellen, dass ein „Opus magnum“ des Aachener Werkbaus, auf der Basis der Arbeit Fischers, aber unter Hinzuziehung neuerer Befunde und Erkenntnisse immer noch aussteht.

Solch eine Arbeit würde zu einem großen Teil auch diejenigen Gebäude berücksichtigen müssen, die im Krieg sowie im Nachgang des späteren Strukturwandels von der Bildfläche verschwunden sind; auch blieb bei Fischer der jüngere Werkbau, das heißt aus der Zeit nach 1900, weitgehend unberücksichtigt, was – ähnlich wie bei Rene von Schöfer – daran liegt, dass er jüngere Gebäude, einsetzend ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als »eklektizistisch« ablehnte. Daneben gibt es viele Werkbauten, von denen z. T. nur noch solch spärliche Reste übrig geblieben sind, dass sie hier keine Erwähnung finden, in einer Gesamtschau jedoch nicht fehlen dürfen. Andere sind durchaus besser erhalten, sind aber nicht so bedeutsam, dass sie in diesem Aufsatz angesprochen werden.8 Der Titel des Aufsatzes möchte außerdem zum Ausdruck bringen, dass eine Bestandsaufnahme stets einen vorläufigen Charakter hat.

Das Verschwinden von Teilen eines Denkmals, wie beim 2010 erfolgten Abriss des letzten achteckigen Schornsteins in Aachen, ehemals Teil der Tuchfabrik Müllenmeister & Legewie in der Leonardstraße 17, und die gelegentlich stattfindende Umgestaltung von denkmalgeschützten Gebäuden, um diese nach zum Teil längerem Leerstand einer neuen Nutzung zuzuführen, sind als Prozesse anzusehen, die – wie anhan~ einzelner Fallbeispiele aufzuzeigen ist – unausweichlich sind, wodurch jeder Bestand einer steten Veränderung ausgesetzt ist. Daher wird bei einigen Objekten danach zu fragen sein, in welchem Umfang die erfolgten baulichen Veränderungen als gelungen zu werten sind. Schließlich sei noch auf einen Aspekt der Vorläufigkeit einer Objektliste hingewiesen.

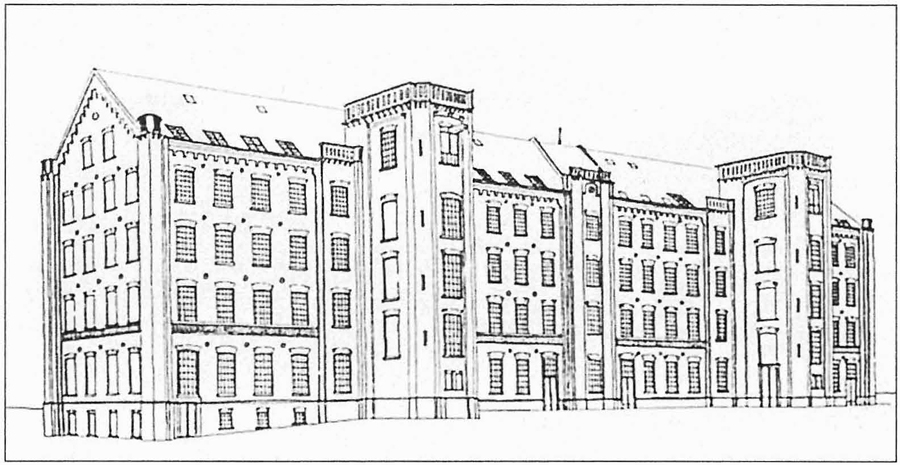

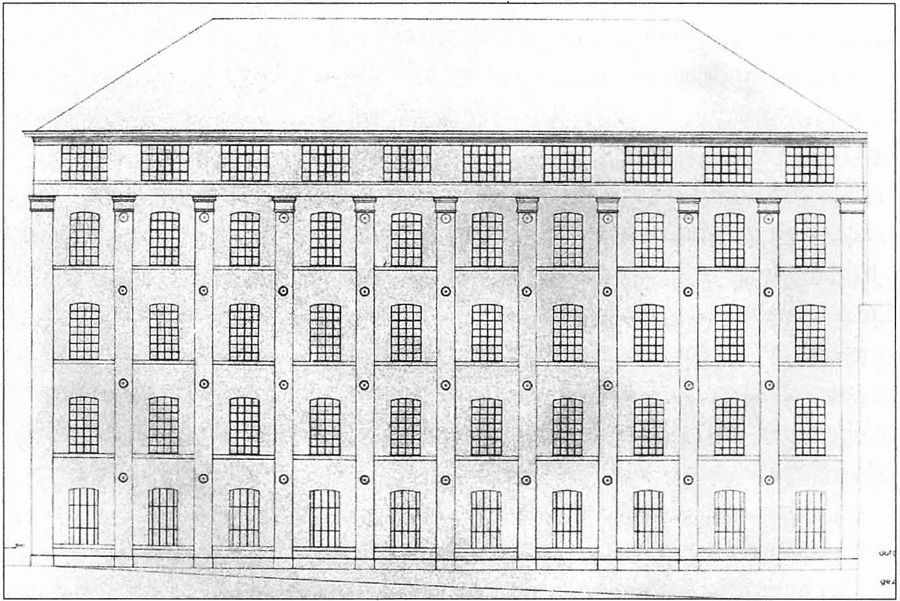

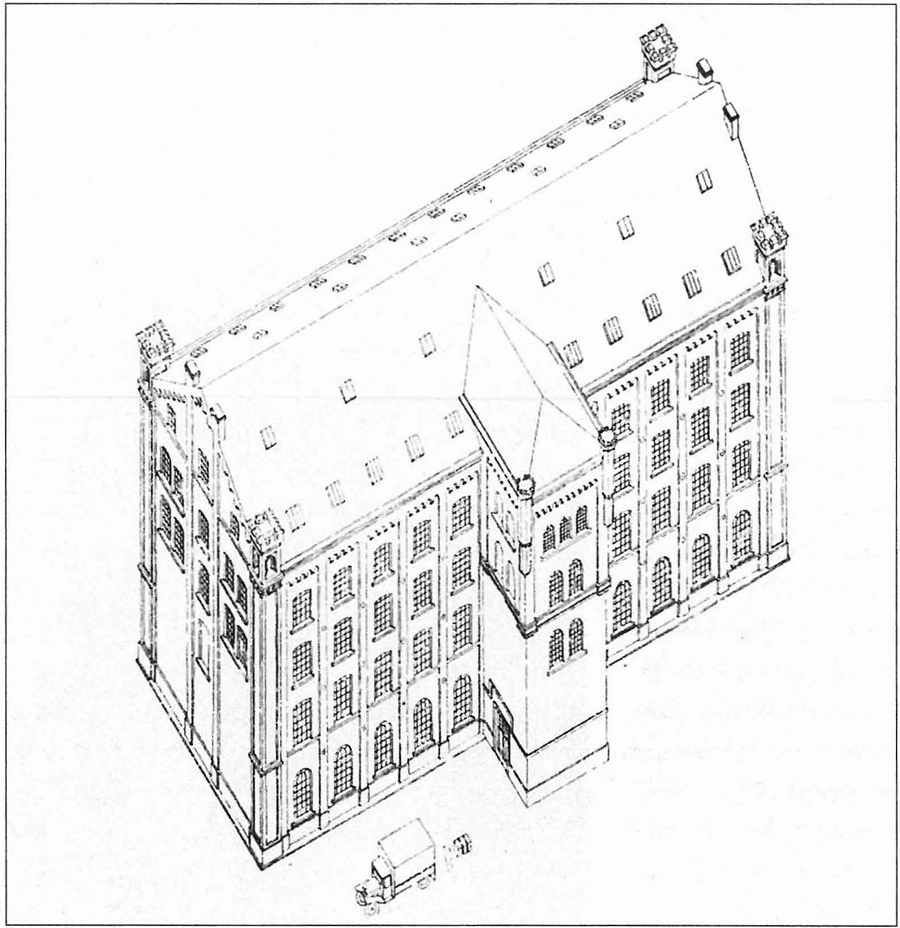

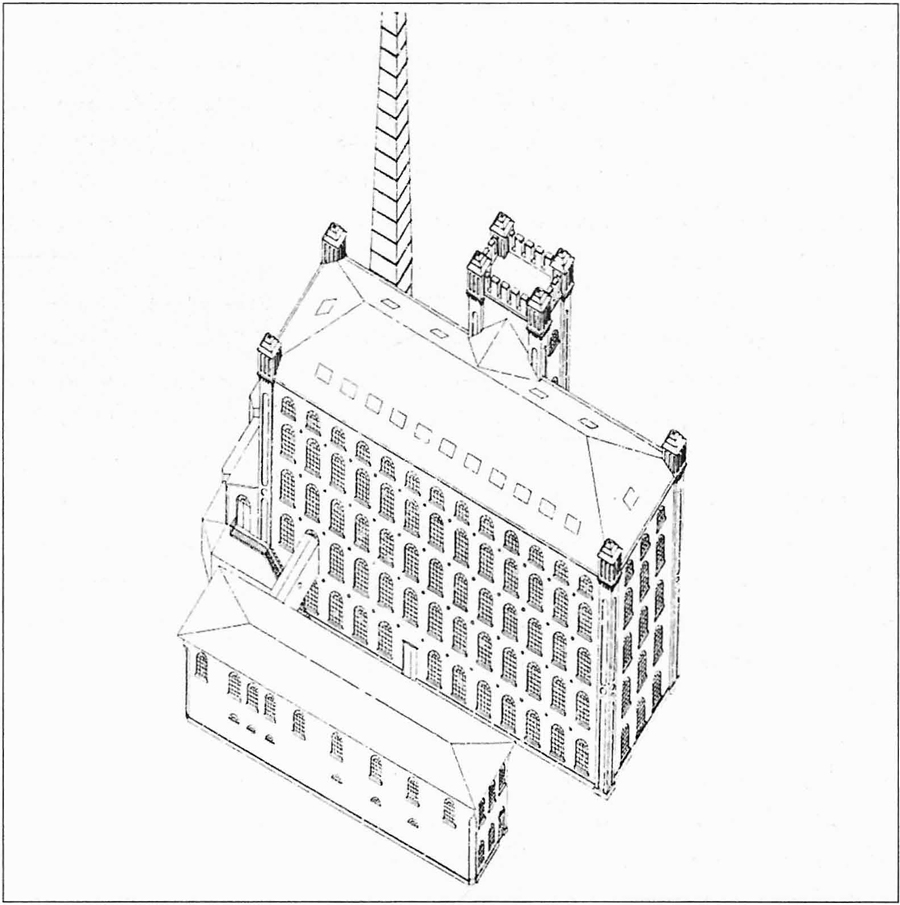

Tuchfabrik van der Züthpen. Aachen Frankenberger Viertel. Bauaufnahme am Lehrstuhl Rene von Schäfer 1930

Kontroverse Diskussionen in der Verwaltung der Stadt Aachen, z. B. über die Schutzwürdigkeit der Gebäudegruppe Stockheider Mühle, ein Baukomplex eines Textilveredelungsbetriebs, der in den frühen Nachkriegsjahren mehrfach erweitert und umgebaut wurde, mögen auf den Umstand hinweisen, wie veränderte Zeiten zu anderen Sichtweisen hinsichtlich der Denkmalwürdigkeit industriegeschichtlicher Relikte führen können.

Von den Anfängen bis 1850

An den Anfang sollte, der Chronologie folgend, auf jene Gebäude eingegangen werden, die ihren Ursprung in der gewerblichen Nutzung einer Wassermühle haben, später aber häufig so umfänglich erweitert wurden, dass sie heute eher als Fabrikanlagen wahrgenommen werden.

Wassermühlen mit textiler Nutzung sind nicht als selbstständige Betriebseinheiten im Sinne einer mehrstufigen Fabrik anzusehen, sie waren eher Teile eines „Geflechts“, dem Tuchverlag bzw. später der dezentralen Manufaktur. Innerhalb solcher protoindustriellen Strukturen spielten Mühlen eine gewichtige Rolle, in ihnen wurden für Aachen in wenigen Fällen bereits für das späte Mittelalter nachweisbar – Tuche gewalkt und später, ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert, Wolle oder Tuche gewaschen sowie Garn oder Garnvorprodukte hergestellt.

Die ehemals rund 100 Mühlen auf dem Gebiet des Aachener Reiches waren wirtschaftsgeschiehtlieh nicht nur für das Wolltuchgewerbe bedeutsam. Ob bei der Messingverarbeitung, dem Polieren von Nadeln oder dem Mahlen von Getreide oder Ölfrüchten – Wassermühlen waren Schauplätze einer z. T. recht früh beginnenden Einführung mechanischer Anlagen, wie z. B. Transmissionssystemen mit Getrieben, Lagern o. ä., was gerade in der frühen Zeit der Wirtschaftsgeschichte Gewerbeentwicklung begünstigte.9 Mühlengebäude im innerstädtischen Raum sind größtenteils schon im 19. Jahrhundert abgerissen worden. Mit der Kanalisierung der Bäche und der Einführung der Dampfkraft waren sie ihrer ursprünglichen Funktion beraubt. Lediglich in Außenbereichen, wie am Wildbach in der Soers, im Indetal oder im oberen Beverbach gibt es nennenswerte Reste solcher Anlagen.

Komericher Mühle – Streichgarnspinnerei P. J. Kutsch in Aachen-Brand. Foto ca. 1930

Komericher Mühle – Streichgarnspinnerei P. J. Kutsch in Aachen-Brand. Foto ca. 1930

Werkbau im Hof des Tuchmacherhauses Ernst, Aachen-Burtscheid. Foto 2012

Werkbau im Hof des Tuchmacherhauses Ernst, Aachen-Burtscheid. Foto 2012

Spinnerei Startz. Fabrikbau von 1821 am Löhergraben, Aachen. Foto 2011

Spinnerei Startz. Fabrikbau von 1821 am Löhergraben, Aachen. Foto 2011

Tuchfabrik Nellessen. Ansicht von der Mörgensstraße mit dem 1952 errichteten Neubau. Foto 2011

Tuchfabrik Nellessen. Ansicht von der Mörgensstraße mit dem 1952 errichteten Neubau. Foto 2011

Die Nutzungsgeschichte der Komericher Mühle ist in ihrer chronologischen Abfolge fast schon idealtypisch: Zunächst, im 17. und frühen 18. Jahrhundert, der Messingverarbeitung dienend, fungierte sie ab ca. 1769 als Walkmühle, das heißt zur mechanischen Bearbeitung von Wolltuchen – ein Vorgang, der für die Qualität der Tuche von enormer Bedeutung war, da das Gewebe bei diesem Verfahren verdichtet und geschmeidig gemacht wird. Seit ca. 1802 ist die Komericher Mühle sowohl Spinn-als auch Walkmühle, genutzt von dem Aachener Tuchfabrikanten Deden (später Dechamps & Drouven), für die sich der umständliche Transport von Wolle, Garn und Tuch zur Mühle dennoch rechnete – im Übrigen ein selbstverständlicher Vorgang innerhalb des damaligen Verlagssystems bzw. der dezentralen Manufaktur. Aus der Spinn-und Walkmühle entwickelte sich nach umfänglichen Erweiterungen eine Streichgarnspinnerei, die firmierend unter dem Namen »P. J. Kutsch« – bis 1960 Garne produzierte. Erhalten ist der gesamte Baukomplex, mit Bürohaus, einer Bruchsteinhalle (zuletzt als Wolferei genutzt) mit Wandstrukturen der früheren Mühle, einer Wasserturbine aus den 1920er Jahren sowie Resten der Transmission, ein Maschinenraum, einem Kesselhaus mit Schornstein, einer dreischiffigen Shedhalle aus dem Jahre 1901 und schließlich noch einer Hofanlage. Auch die wassertechnischen Anlagen sind im Umfeld der Gebäude erhalten: Mühlengraben, Wehranlagen und Mühlenteich.

Zu den vorindustriellen Denkmälern des Wolltuchgewerbes sind auch diejenigen Bauten zu zählen, die Standorte eines Tuchverlags waren, das heißt jener kombinierten Wohn-, Lager- und Comptoirgebäude, die im 18. Jahrhundert zunehmend auch zu Orten der Tuchveredelung (zum Beispiel dem Rauhen und Scheren) umgewandelt wurden. Leider wurden die aus dieser Epoche stammenden, vor allem in der Burtscheider Hauptstraße gelegenen Gebäude im Krieg völlig zerstört. Lediglich ein Gebäude in der Bendstraße, die etwa 100m parallel zur Hauptstraße verläuft, gibt eine Ahnung von dem für die vorindustrielle Phase prägenden Verbund von Wohngebäude und Werkbau.

Der 1753 wahrscheinlich von dem Tuchmacher Friedrich Wilhelm Ernst errichtete Bau in der Bendstraße 36 weist neben einem repräsentativen Vorderhaus ein Hinterhaus auf, das als Werkbau gedient haben wird. Im dortigen – heute etwas veränderten – Dachstuhl blieb eine vertikal eingebaute, hölzerne Winde erhalten, die einstmals zum Auf- und Abrollen eines Seils diente – ein untrüglicher Hinweis darauf, das hier früher Wolle, Garn oder Tuchballen bewegt wurden.

Filztuchfabrik Bossbach in Aachen-Sief, Hauptgebäude, Shedhalle und Damm des auf den Hauptbau zuführenden Obergrabens, Foto 1997

Die bis in die heutige Zeit verbliebenen Aachener Werkbauten werden dominiert von ehemaligen Tuchfabrik- und Spinnereistandorten des 19. Jahrhunderts. Das darunter älteste Objekt ist die sogenannte Barockfabrik, 12 von dem Tuchfabrikanten Gotthard Startz 1821 zunächst als Spinnerei errichtet. Der etwas verwirrende Name rührt her von den spätbarock geprägten Blausteinfassungen der Fenster. Um den 1980 ziemlich desolaten Bau, viergeschossig mit elf zu drei Achsen und einer Tiefe von nur 8,5 m, rückwärtig mit einem zwei zu dreiachsigen Flügel versehen und gedeckt mit einem Mansarddach, neu nutzbar zu machen, wurden die Holzdecken durch Betondecken ersetzt, wobei die Unterzüge das Erscheinungsbild der Holzdecken nachzuahmen versuchen. Ferner gelang es, die alten Fenster in gleicher Form aus Aluminium neu zu fertigen. Der Holzdachstuhl wurde bis auf einen einzelnen Binder in neuer Form ersetzt. Heute als Kulturhaus von verschiedenen Akteuren belegt, ist in Aachen ein in diesem Erhaltungszustand leider einzigartiger Bau aus der frühen Zeit des 19. Jahrhunderts sichtbar geblieben.

Hätte man 1980 den linkerhand von diesem Gebäude stehenden zweiten Bau aus späterer Zeit stehen lassen, so wäre die ursprüngliche, dem Vorbild des spätbarocken Stadtpalais folgende Dreiflügelanlage erhalten geblieben. Wenigstens ließ man die alte Fluchttreppe an der Längsseite sowie den aus der Zeit um 1900 stammenden Kamin stehen, der aber um einige Meter gekürzt wurde, womit Aachen um ein kleines Stück Industriefolklore bereichert wurde.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand eine Fülle neuer, zum Teil großflächig angelegter Fabrikanlagen, die bei guter Unternehmensführung und Kapitalausstattung mit einer außergewöhnlichen Dynamik erweitert wurden. Während es Rene von Schöfer gelang, viele dieser Anlagen zu dokumentieren, blieb der Nachwelt größtenteils nur noch, die Erinnerung zu bewahren. Fatale, kriegsbedingte Verluste und einige >Sünden< in der Nachkriegszeit führten zu dem traurigen Ergebnis, dass Roland Günter bei dem größten Teil der von ihm erwähnten Industriebauten Aachens die Anmerkung »nicht erhalten« hinzufügen musste.

So ist das zweite nennenswerte Objekt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur noch als Torso erhalten geblieben: die Gebäude der Tuchfabrik Nellessen in der Moergensstraße, Ecke Hubertusstraße, zuletzt von der Tuchfabrik Dechamps & Merzenich genutzt. 1825 bis 1830 entstand entlang der leicht gekrümmten Moergensstraße ein lang gestreckter Baukomplex, dessen älterer, viergeschossiger Teil später als »Alter Bau« bezeichnet wurde und bereits vor dem Krieg Wohngebäuden weichen musste.

Übrig blieb der viereckige Schornstein, einer von insgesamt nur zwei Exemplaren innerhalb des äußeren Mauerrings. Leider musste er 2002 während einer Sanierung um rund 7m gekürzt werden. Auch sei erwähnt, dass der große viergeschossige Bau an der Ecke zur Hubertusstraße nach Kriegsschäden 1952 nach Plänen von Professor Schöfer unter Einbeziehung des erhaltenen Erdgeschosses errichtet wurde.

Schließt man die nähere Umgebung Aachens in die Betrachtung mit ein, so muss auf das Gebäude einer ehemaligen Filztuchfabrik in Aachen-Sief verwiesen werden, einer Streusiedlung im Eifeler Vorland. 16 In fast allen Orten zwischen Aachen und Monschau wurde seit jeher gewebt und gesponnen. Kapitalträchtige Tuchmacher bzw. Kaufleute wussten dies spätestens seit dem 17- Jahrhundert in großem Umfang zu nutzen – man denke nur an die Familie Scheibler in Monschau. In Sief ließ sich ein Unternehmen nieder, das Filztuche produzierte.

Besonders erwähnenswert bei dem gut erhaltenen Gebäudeensemble ist der aus dem frühen 19. Jahrhundert stammende dreigeschossige Hauptbau mit acht Fensterachsen sowie die noch erhaltenen wassertechnischen Einrichtungen (Mühlenteich mit Wehranlage und Reste eines Wasserturbinen-Schütttrichters).

Schurzelter Mühle – Färberei Fußgänger Aachen-Laurensberg. Hauptbau. Foto 2011

Schurzelter Mühle – Färberei Fußgänger Aachen-Laurensberg. Hauptbau. Foto 2011

Bemerkenswert ist die für den Eifelraum typische Bruchsteinarchitektur. Im Hauptbau sind die gut erhaltenen Fenster, die gusseisernen, in den oberen Geschossen hölzernen Stützsäulen, die Deckenkonstruktionen und Reste der früheren Vorrichtung zur Lastenbeförderung in einer dafür eingebauten Dachgaube zu nennen. Während der dazugehörige, später errichtete Shedbau heute als Reithalle dient, ist der Hauptbau zurzeit noch ungenutzt.

Schließlich stammt noch ein weiteres, bemerkenswertes Objekt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, allerdings nicht als Tuchfabrik, sondern als Standort einer Färberei und Tuchveredelung, einem Gewerbe, das untrennbar mit der Tuchherstellung verbunden ist. Erst durch die zum Teil sehr ausdifferenzierte Bearbeitung der gewebten Tuche, die Appretur, erhält das Endprodukt die gewünschten Eigenschaften, z. B. als Glanz auf der Tuchoberfläche, als knitterfreie Ware oder als wasserabweisender Mantelstoff.

Die Baugruppe der Schurzelter Mühle ist in Aachen unter dem Namen des letzten Nutzers, der Färberei Fußgänger bekannt, die dort von 1891 bis 1992 firmierte. 17 Im Kern besteht die Anlage aus dem 1842 zur Fabrik erweiterten Mühlengebäude, das in seinen wesentlichen Teilen unverändert blieb, sowie weiteren Nebengebäuden.

Das an der Giebelseite anhand der Ankersplinte datierbare Hauptgebäude ist dreigeschossig, in sieben zu drei Achsen, versehen mit Blausteinfensterbänken und Satteldach. Wie in Sief sind Fenster, Stützsäulen und Deckenkonstruktionen weitgehend aus dem 19. Jahrhundert. An den Hauptbau wurde später L-förmig ein Flügel angebaut, der teilweise auch als Wohngebäude diente. Ein weiteres, zweigeschossiges Nebengebäude enthält noch Reste des Transmissionssystems und einen Elektromotor, der die Hauptwelle bis zur Einstellung der Produktion antrieb, sowie wassertechnische Anlagen zur Steuerung des Abwasseraustrags.

Fabrikbauten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Die meisten der in Aachen noch verbliebenen Objekte entstammen der Zeit zwischen 1850 und 1900. So entstand 1855/56 unweit der Tuchfabrik Nellessen in der Krakaustraße eine neue Produktionsstätte der Tuchfabrik Kesselkaul. Deren Werdegang ist typisch für viele Aachener Unternehmen – nicht nur in der Tuchindustrie und soll hier deshalb kurz skizziert werden.

Die anfänglich noch sehr kleine Firma wurde 1815 in der Königstraße gegründet; dort aber wurden die Räumlichkeiten schnell zu klein, so dass man 1825 ein Gebäude in der Adalbertstraße errichten ließ. Zusätzlich wurde eine Walkmühle in Herzogenrath betrieben. 1847 musste bereits eine zusätzliche Spinnerei in der Nähe des Kölntors etabliert werden. Die Einführung des mechanischen Webstuhls zur Jahrhundertmitte zwang das Unternehmen zu baulichen Erweiterungen, so dass 1855 die Entscheidung gefällt wurde, alle Betriebsanlagen zentral in der Krakaustraße 25-27 unterzubringen, wobei neben der großen, noch unbebauten Fläche das Vorhandensein einer schon länger bestehenden Färberei mit den entsprechenden Wassernutzungsrechten (»Wassergerechtsame« ) die Standortwahl beeinflusst hat.

Die 1890 umgebaute Anlage, zu der auch der Rest eines Shedbaus sowie ein Kesselhaus gehört, wurde in Teilen verändert; in ähnlicher Weise wie bei anderen umgenutzten Fabrikbauten gelang dies mit Kompromisslösungen. So blieben bei dem Hauptgebäude an der Krakaustraße, einem dreigeschossigen Bau mit acht Achsen, Lisenengliederung und Walmdach, beispielsweise die Ziegelkappendecken erhalten und das Kesselhaus musste für die Neunutzung nur geringfügig ausgebessert werden. Wie häufig bei Sanierungen an Fabrikgebäuden anzutreffen, wurden die alten Fenster durch Kunststofffenster ersetzt. Nach dem insgesamt aber gelungenen Umbau konnte das Hauptgebäude einer Wohnnutzung zugeführt werden.

Eine ehemals dreiflügelige Fabrikanlage aus der Zeit um 1860 ist aufgrund von Kriegsschäden nur in Resten erhalten ge~lieben. Dieser Bau aber, auf den Aachener Stadtbaumeister Friedrich Ark zurückgehend, dominiert bis heute die Straßenecke Templergraben/Eilfschornsteinstraße.2o Der fünfgeschossige Backsteinbau in drei zu zehn Achsen war lange Zeit Standort der Tuchfabrik Marx & Auerbach, eines. der vielen jüdischen Unternehmen in Aachen, deren Schicksal – sprachlich umschrieben mit dem Begriff „Arisierung“ – bis heute nur unzureichend erforscht wurde., Der mächtige Bau ist an seiner zur Straße ausgerichteten Längsseite mit klassizistisch wirkenden Pilastern gegliedert, die Fensterbänke. und Kapitelle mit Blausteinen versehen und das Dach als Walmdach ausgeführt. Das fünfte Obergeschoss wurde möglicherweise nachträglich aufgesetzt, die Fensteröffnungen um 1930 erweitert. Auch hier sind inzwischen moderne Fenster eingebaut, die die ursprüngliche Sprossengliederung – leider anders als bei der Fabrik in der Krakaustraße – nicht mehr erkennen lassen.

Tuchfabrik Kesselkaul, Krakaustraße Foto 2008

Tuchfabrik Kesselkaul, Krakaustraße Foto 2008

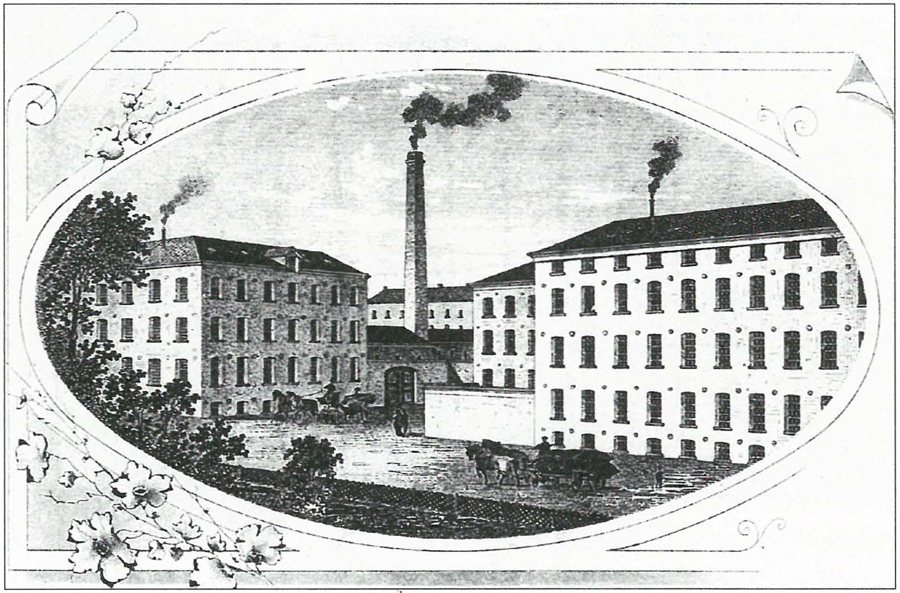

Tuchfabrik Kesselkaul. Schaubild um 1900

Tuchfabrik Kesselkaul. Schaubild um 1900

Tuchfabrik Marx &Auerbach, Templergraben. Foto 2011

Tuchfabrik Marx &Auerbach, Templergraben. Foto 2011

Tuchfabrik Hergett, Heinzenstraße. Schaubild auf einem Briefkopf um 1900

Tuchfabrik Hergett, Heinzenstraße. Schaubild auf einem Briefkopf um 1900

entstand am Rand der Innenstadt ein Baukomplex, der als gänzlich anderer Typus bezeichnet werden kann. Hier galt es, ein sehr kleines Grundstück mit Betriebsanlagen auszufüllen. Das bereits 1830 an anderer Stelle gegründete Unternehmen Tuchfabrik Hergett zog 1861 in ein dazu neu errichtetes, dreigeschossiges Gebäude in der Heinzenstraße um (in der Fluchtlinie zur Straße); 1865 und 1867 folgte die Errichtung weiterer Gebäude, die seither einen engen Innenhofumschließen – ein gutes Beispiel, aufwelch engem Raum Tuchfabrikation, einschließlich einer im Keller untergebrachten Nassappretur, möglich war. Daneben ist dieser fast vollständig erhaltene Baukomplex, mit Ausnahme des später veränderten Kesselhauses und des abgerissenen Schornsteins, typisch für die architektonische Zurückhaltung und Strenge des Fabrikbaus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hier im Nachklang etwas später entstanden, nämlich zu einer Zeit, als sich bereits eine neue Formensprache in der Gestaltung von Werkbauten zu entfalten begann, wie wir später noch sehen werden.

Leider wurde im Zuge des Verkaufs, in Absprache mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden, der aus dem Jahre 1948 stammende Dampfmotor (von der Maschinenfabrik Meer AG in Mönchengladbach) zusammen mit anderen technischen Vorrichtungen des früheren Maschinenraums entfernt. Verschiedene Vertreter von Industriemuseen sowie Techniksammler hatten die Anlage inspiziert und sich gegen eine Übernahme entschieden. Erfreulich dagegen ist, dass eine alte Tuchschermaschine vom Eigentümer demontiert und über lange Jahre hinweg in einem Lagerraum abgestellt wurde. Die inzwischen nur noch in wenigen Exemplaren zu findende Tuchveredelungsmaschine konnte inzwischen von dem Verein »Tuchwerk Aachen« geborgen und im Depot des Vereins wieder aufgebaut werden. Eine neue Formensprache kommt zwischen 1863 und 1867 beim Ausbau einer Spinnmühle an der späteren Augustastraße zum Ausdruck.

Nachdem Gotthard Pastor, ein Burtscheider Tuchfabrikant, die Mühle übernahm, wurde die Anlage schrittweise ausgebaut und vergrößert. Der dabei um 1865 erbaute, dreigeschossige (früher viergeschossige) Hauptbau in elf bzw. an der Rückseite 17 Achsen und der davor angebaute Treppenturm werden durch Rundbogenfenster belichtet, deren Fensterbänke in Blaustein gefertigt sind. Charakteristisch für die neue Formensprache ist die noch erhaltene zinnenartige Attika mit Eckfialen. Auch der Hauptbau war in ähnlicher Weise geschmückt: Hier hat es Eckfilialen gegeben, die über die Traufe als Ecktürmchen hinausragten.

Der hier zum Ausdruck kommende Griff in die Kiste alter Bauornamentik – Rundbögen aus der Romanik, Mauerzinnen aus der Gotik lässt Anklänge an Burg- oder Schlossarchitektur erkennen, eine Zusammenstellung von Stilelementen, die Rene von Schöfer als »sehr unglücklich« bezeichnete/4 an anderer Stelle, bezogen vor allem auf noch spätere Werkbauten (aus den 1870er Jahren), als »sinnlos«/5 als Verunstaltung und Ausartung. Als Verfechter einer größtmöglichen Zurückhaltung und Sachlichkeit bei der Gestaltung von Werkbauten ist sein vernichtendes Urteil nicht überraschend. Die Erkenntnis, dass auch Werkbauten aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert ihren Wert haben, setzte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch. Fischer aber wiederholte zunächst das Credo seines Lehrers und spricht von Verfallserscheinungen, bei denen »die soliden Grundsätze früheren Unternehmergeistes« verloren gegangen seien. Roland Günter endlich gelingt in seinem 1970 veröffentlichten Aufsatz eine sachlichere Auseinandersetzung mit den eklektizistischen Beispielen jüngerer Werkbauten. Er bemängelt, dass eine solche Kritik allzu sehr die formale Erscheinung eines Gebäudes bewertet.27 Wertschätzung aber sollten jene Fabrikbauten seiner Ansicht nach aufgrund der sich in ihnen spiegelnden Identitätsfindung des industriellen Bürgertums erfahren, die nämlich geprägt sei von einem Emporkommen »in den Lebenszuschnitt und das Prestige des Adels«.

Es ist nicht bekannt, ob der Unternehmer Josef Zimmermann, der das Fabrikensemble an der Augustastraße in den 1960er – Jahren für die Produktion seiner Herren- und Kindermodeartikel erwarb, solchermaßen reflektiert den Wert der Anlage erkannte, jedenfalls entschied er sich 1983, alle Gebäude einer sorgfältigen Renovierung zu unterziehen. Dabei wurde zunächst das Backsteinmauerwerk aufwendig saniert, wobei Kriegsschäden mit zeitgleichem Steinmaterial beseitigt wurden. Ebenso rührig war sein Entschluss, die aus den 1930er – Jahren stammenden, voll funktionsfähigen rund 100 Stahlsprossenfenster durch Gussstahlfenster zu ersetzen, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.

Auch der im Treppenturm vorhandene Lastenaufzug und der Innenhof wurden restauriert, so dass sich am letzteren Ort – mit Blick auf einen Nebenbau und das Kesselhaus nebst integriertem, viereckigen Schornstein – der Eindruck einer ausgesprochen gut erhaltenen Fabrikanlage des 19. Jahrhunderts ergibt.

Nach dem Auszug der Modefirma und dem Verkauf des Ensembles beginnt seit einigen Monaten die Sanierung des gesamten Gebäudeensembles – Liebhaber der Industriearchitektur müssen sich nun daran gewöhnen, dass sich die Fassaden des Hauptbaus verändern werden, da sich das Gebäude erst durch eine »Filettierung« zu Wohneinheiten und den damit einhergehenden Einbau neuer Zugänge nutzbar machen ließ – ähnlich, wie es bei der Umgestaltung der Deliusfabrik gemacht wurde.

1865/66 ließ der Tuchfabrikant Friedrich Erckens in der heutigen Malmedyer Straße, angrenzend an eine von ihm als Farbholz-Mahlmühle und Färberei genutzte Mühle, einen großen Fabrikbau errichten, der im Krieg leider zerstört wurde. Zwischen diesem mächtigen Bau und der Straße entstand zeitgleich ein zweigeschossiges »Comptoir- und Wollmagazingebäude«, das später (1882) noch einmal erweitert wurde.29 Die dem Zeitgeschmack verpflichtete Gestaltung der Fassade brachte hier einen Mittelrisalit und Klötzchenfriese hervor. Erfreulich ist hier die gelungene Umnutzung: im Gebäude sind verschiedene kleinere Unternehmen mit ihren Büros untergebracht.

Im näheren Umfeld der Erckens-Fabrik befinden sich zwei weitere textilindustrie-geschichtliche Objekte, wovon das erstere ein viergeschossiges Doppelwohnhaus ist, das 1888 bzw.

1890 für Arbeiter der Erckens-Fabrik errichtet wurde – auch hier, unter der Kastenrinne, Zahnleisten, welche Gestaltungselemente der benachbarten Tuchfabrik zitieren.

Das zweite Objekt besteht aus einem Ensemble von Wohn- und Werkbauten einer Tuchfärberei, darunter das um 1835 vom Färber Nikolaus Hermann errichtete Wohnhaus mit Nebengebäuden. Auf dem Dach befand sich ehemals ein Wasserreservoir, womit diesem Bau auch eine Funktion als Werkbau zugekommen ist. Eine eher selten vorkommende Umnutzung erfuhr das um 1868 errichtete Gebäude der Tuchfabrik Van Gülpen im Strüver Weg. Der viergeschossige und 19-achsige Backsteinbau, in Doppelachsen durch Lisenen gegliedert, erhielt an der Vorderseite ein Mittelrisalit sowie einen Treppenturm an der Rückseite. Der von weitem sichtbare Bau prägt bis heute das weitere Umfeld – die Wiesenlandschaft der Soers, durch die der von ehemaligen Mühlen gesäumte Wildbach fließt.

Nachdem das Unternehmen die Produktion bereits zur Jahrhundertwende an einen neuen Standort verlegt hatte, bezog eine Ordensgemeinschaft das Gebäude. Aus der früheren, dem Kloster St. Raphael angeschlossenen Erziehungsanstalt wurde inzwischen ein Altersheim, das hoffentlich noch längere Zeit Bestand haben wird.

Glücklicherweise bewegt sich der lange Zeit zum Stillstand gekommene Umnutzungsprozess eines Gebäudekomplexes einer ehemaligen Tuchfabrik in der Ottostraße. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte hier das Eupener Unternehmen Peters eine Dependance eingerichtet, da mit dem Abtritt Eupens an Belgien der deutsche Absatzmarkt nur eingeschränkt zugänglich war. Zuletzt wurden die Gebäude von einem Elektrogroßhandel genutzt.

Nach dem Verkauf an eine Immobiliengesellschaft wurden Investoren gesucht, die das seit Jahren ungenutzte Objekt aus dem Dornröschenschlaf küssen.

Der ältere Hauptbau mit Kesselhaus und viereckigem Schornstein entstand um 1870 als Spinnerei und Tuchfabrik Niederheitmann & Buchholz. Hier verzichtete man aufgrund der relativ kleinen Grundfläche des Baus auf externe Treppenhäuser und integrierte diese stattdessen in die Nordseite des Gebäudes. Von der Architekturdekoration eher zurückhaltend wurden die Fassaden mit Lisenen und Klötzchenfriesen versehen.

Trotz erheblicher Kriegsschäden blieben große Teile der Fassaden erhalten. Aber auch die Decken und viele der ungewöhnlich verzierten Fenster, die aus Brandschutzgründen verkleideten gusseisernen Stützsäulen sowie die Holzböden könnten wieder in den ursprünglichen Zustand überführt werden.33 Ebenfalls offen, leider „bedrohlich offen“, ist das zukünftige Schicksal eines technikgeschichtlichen Unikums – dem Treppenturm der ehemaligen „Tuchfabrik Aachen AG“ in der Sophienstraße. 1874 ließen die Fabrikanten Ritz und Vogel eine umfangreiche Anlage zur Herstellung von Tuchen errichten, von der einige Gebäude erhalten blieben, darunter als herausragendes Teil der kombinierte Treppen- und Aufzugturm mit integrierten Wasserhochbehälter, konstruiert von Professor Otto Intze von der technischen Hochschule in Aachen.

Während der zum Treppenturm gehörige, dreigeschossige Fabrikbau und die zur Sophienstraße gelegenen Shedbauten – wohl einige der ersten dieser Art in Aachen – verschwunden sind, kündet nun vor allem dieser Turm von der oben bereits erwähnten, vom Historismus geprägten Architekturdekoration sowie vom Ideenreichtum seines Konstrukteurs. Der Treppenturm, zu dem es ein Pendant auf dem Gelände der Tuchfabrik Lochner in der Lochnerstraße gab, erhebt sich dreistöckig über achteckigem Grundriss. Wie bei einigen anderen Gebäuden der Tuchfabrik wurden zweifarbige Ziegelsteine verwendet, so bei den an den Ecken befindlichen Lisenen gelbe Steine, die oben in einem Bogenfries enden. Die Fenster muten gotisch an, was beim Gang über die Treppenanlage beim Besucher den Eindruck erweckt, er befinde sich in einem Burgturm.

Am oberen Ende des Turms befand sich eine Brüstung mit dahinter liegendem Turmaufsatz.35 Erwähnenswert sind ebenfalls mit zweifarbigen Ziegeln verzierte Shedbauten im hinteren Bereich des Gebäudeensembles sowie ein Feuerlöschteich.

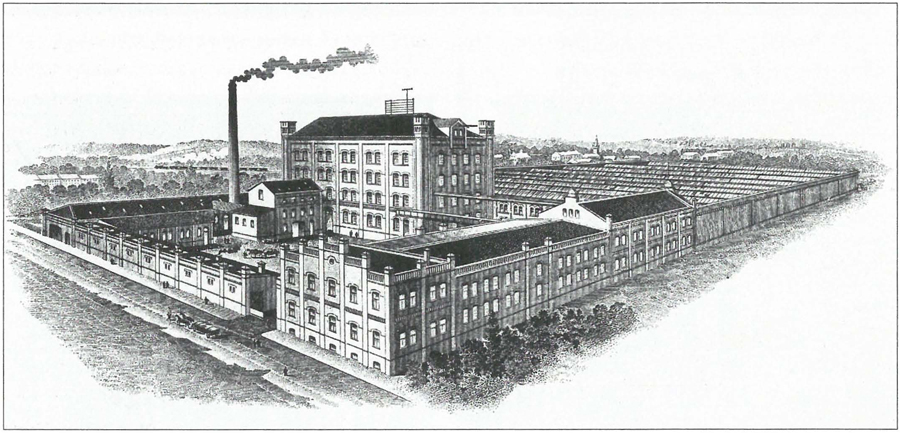

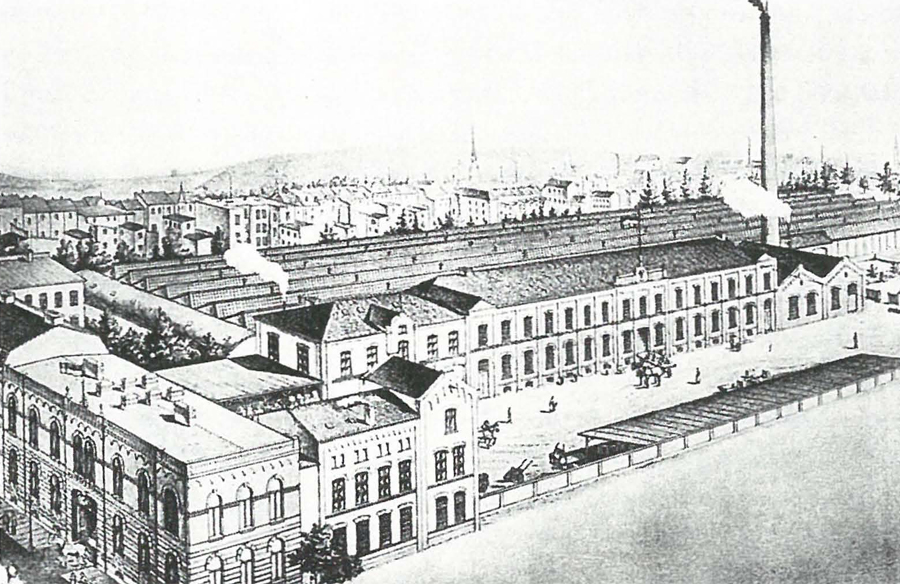

Ein Beispiel für den Werkbau des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist die 1889/90 errichtete Anlage der Aktienspinnerei Aachen in der Viktoriastraße. Die Aktienspinnerei ging aus der kleinen, 1881 in der Beeckstraße gegründeten Spinnerei Hilden & Reuver hervor. Da die Ausdehnungsmöglichkeiten in der Innenstadt begrenzt waren, kaufte auch dieses junge Unternehmen 1889 ein größeres Wiesengelände nördlich des gerade neu in Erschließung begriffenen Frankenberger Viertels. Wie bei Ritz & Vogel in der Sophienstraße entstand dabei auch ein großer Shedbau, wobei anzunehmen ist, dass sich diese Gebäudekonstruktion vor allem für die Einrichtung von Spinnereimaschinen eignete, zumal die Feinspinnmaschinen (Selfaktoren) zunehmend breiter ausgelegt waren. 1899 wurde die Firma in eine Aktiengesellschaft verwandelt.

Nach dem Krieg verlegte man die Produktion in das bereits kurz nach 1900 erworbene und später ausgebaute Zweigwerk in Stolberg-Hammmühle.

Ähnlich wie bei der Tuchfabrik in der Sophienstraße wurde die zur Viktoriastraße hin gelegene Fassade des Bürogebäudes mit unterschiedlich farbigen Ziegeln versehen. Schlichter sind die rückwärtig gelegenen Fassaden des Fabrikgebäudes im Hinterhof.

Beide Baukörper sind in ihrer Form und Gestaltung im ursprünglichen Zustand erhalten, abgesehen vom Dachbereich und einigen veränderten Fenstern. Gerade bei letzteren bemühte man sich, den alten Zustand dadurch zu bewahren, dass man die Metallsprossenfenster zur Sanierung herausnahm, neue Glasfenster einsetzte und beim Wiedereinbau von innen zusätzlich ein zweites Fenster einfügte. Von der Innenkonstruktion blieben u. a. die Kappendecken erhalten. Während im ehemaligen Bürogebäude Wohnungen untergebracht sind, werden große Teile des zweistöckigen Fabrikgebäudes für technische Einrichtungen der Telekom genutzt.

Aktienspinnerei Aachen. Bürogebäude an der Viktoriastraße. Foto 2011

Aktienspinnerei Aachen. Bürogebäude an der Viktoriastraße. Foto 2011

Aktienspinnerei Aachen. Schaubild. Vorne links das Bürogebäude an der Aachener Straße. Die beiden Flügelbauten im dahinter liegenden Hof sind erhalten. Kesselhaus mit Schornstein und der Shedbau sind leider abgebrochen.

Aktienspinnerei Aachen. Schaubild. Vorne links das Bürogebäude an der Aachener Straße. Die beiden Flügelbauten im dahinter liegenden Hof sind erhalten. Kesselhaus mit Schornstein und der Shedbau sind leider abgebrochen.

Das 20. Jahrhundert

1906 ließ das 1851 in der Jakobstraße gegründete Unternehmen Delius ein großes Fabrikgebäude im rückwärtigen Bereich der schon vorhandenen Anlagen errichten, um auch die Produktion in der >Gebrannten Mühle< an den Stammsitz zu verlegen.37 Das neue viergeschossige Hauptgebäude passt sich dem Verlauf der vorgelagerten Nebenstraße – der heutigen Deliusstraße – an.

Die Fassaden des massig wirkenden Baus sind zu dieser Straße hin in 17, zur Mauerstraße hin in drei Doppelachsen gegliedert, gotisierende Schmuckformen dominieren. Die Fenster sind in Paaren angeordnet und werden im dritten Stockwerk von stichbogigen Wandfeldern umfasst.

Das Attikageschoss wird, davon abweichend, mit dreifach gekuppelten Fenstern gegliedert. Auffällig sind die abgeschrägten Fensterbänke, die, in weißer Farbe hervorgehoben, die Fassaden horizontal durchziehen. Dadurch wird das ohnehin schon wuchtig wirkende Gebäude in seiner Längsdehnung betont. An der Ecke zur Mauerstraße ist der Bau turmartig mit Zinnen erhöht und erinnert damit an die im frühen Bergbau verwendete Bauform eines Malakowturms.

Das Unternehmen Delius schloss sich 1928 nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit acht weiteren Betrieben zur >TOGA< zusammen, wurde aber bereits 1932 stillgelegt.

Das Hauptgebäude blieb erhalten, nachdem der letzte Nutzer, ein Süßwarenhersteller, die Produktion 1980 an einen anderen Standort verlagerte.

Hier reagierten die Denkmalbehörden recht schnell und stellten das Gebäude zeitnah unter Schutz. 1981 schrieb die Stadt Aachen einen Wettbewerb aus, um eine wirtschaftliche Lösung zur Umnutzung des Gebäudekomplexes zu erwirken. Eine zunächst vorgesehene Nutzung mit exklusiven Wohnungen musste verworfen werden, so dass anschließend ein Umbau zu bezahlbareren Mietappartements zur Umsetzung kam. Dabei mussten als Kompromiss Änderungen an der Fassade vorgenommen werden, vor allem im Erdgeschoss, wo Fenster herausgenommen und durch Loggien ersetzt wurden, um zusätzliche Zugänge zu schaffen. Eine durchaus gelungene Lösung, bei der das äußere Erscheinungsbild weitgehend bewahrt blieb. Ein Trauerspiel war hingegen, dass eine noch vor Ort erhaltene Dampfmaschine – trotz Veto des Denkmalpflegeamtes – verschrottet wurde. Doch wie bereits bei einer anderen Dampfmaschine, die in der Filztuchfabrik Bosbach in Aachen-Sief (s. 0.) verblieben war, war das städtische Interesse für solche Relikte der Industriegeschichte in den 1980er Jahren noch höchst gering. Ob das heute in Aachen essenziell anders ist, wagt der Verfasser arg zu bezweifeln.

Eine wirkliche Perle unter den späten Tuchfabrikgebäuden ist die an der Oranienstraße gelegene Tuchfabrik Arnold & Schüll, leider noch nicht unter Schutz gestellt.38 Zwischen 1906 und 1907 errichtete das seit 1875 in der Innenstadt ansässige Unternehmen auf den Brandresten eines Vorgängerbaus einen zweiflügeligen Hauptbau mit dazwischen liegendem, überdachten Innenhof, nebst Kesselhaus, Kamin, Schmiede und weiteren Nebengebäuden; ein vorgelagertes, einstöckiges Garnlager ist älteren Datums.

Der Gebäudekomplex wird durch ein Tor, das sich im früheren Büro- und Wohngebäude an der Oranienstraße befindet, erschlossen. Die beiden parallel verlaufenden Hauptgebäude sind durch Verbindungstrakte aneinandergefügt, in denen feuerfeste Treppenhäuser untergebracht sind. Im Innenhof blieb bis heute eine Transportrutsche für halb fertige Tuche erhalten; eine zu ähnlichen Zwecken genutzte, senkrecht eingebaute Röhre ist in einem der Treppenhäuser zu finden. Nach dem Aus der Produktion im Jahre 1978 und dem Kauf der Anlage durch einen Investor blieben fast alle Gebäudeteile zunächst unverändert, selbst ein still vor sich hin rostender Schwerölbehälter zeugt bis heute von der einstigen Geschäftigkeit.

Hier vermied der neue Eigentümer, einen großen Wurf hinzulegen und renovierte die einzelnen Gebäudeteile schrittweise, um sie anschließend vermieten zu können. Dabei sind einige Eingriffe, wie das Ersetzen der alten Fenster im Hauptgebäude durch Aluminiumfenster mit breiteren Rahmen oder der Einbau neuer, größerer Fenster in das Kesselhaus fragwürdig, aber im Kontext eines begrenzten Finanzrahmens nachvollziehbar.

Dagegen ließ man Vieles im alten Zustand: die zum Innenhof gelegenen Fassaden, die Treppenhäuser mit einigen alten Fenstern sowie einige der ursprünglichen Türen. Alle Gebäudeteile, inzwischen zumeist durch Trennwände aufgeteilt, werden inzwischen von verschiedenen Mietern (vor allem im kulturellen Bereich tätig) genutzt.

Aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg stammt der bereits mit Eisenbetondecken versehene Bau der Tuchfabrik Johann Erckens Söhne in AachenBurtscheid. 39 Der mächtige Ziegelbau überragt, schon von weitem sichtbar, bis heute das enge Wurmtal.

Johann Erckens war ein Bruder des oben bereits erwähnten Tuchfabrikanten Friedrich Erckens; beide gingen 1830 getrennte Wege. Der Betrieb des Johann Erckens hatte 1850 bereits beachtliche Ausmaße angenommen, wie aus alten Darstellungen ersichtlich wird. Je nach Bedarf wie zum Beispiel die zusätzliche Produktion von Kammgarntuchen – wurde das Werk solange fortlaufend erweitert, wie Grundstücke im Umfeld angekauft werden konnten. Als dies zu Beginn des 20. Jahrhunderts an Grenzen stieß und die Firmenleitung zudem die Hemmnis einer veralteten Produktion auf zum Teil antiquierten Maschinen in ebenso veralteten Bauten – teilweise aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammend – erkannte, entschied man, den Betrieb radikal zu modernisieren und ließ einen mächtigen Zweckbau errichten, in welchen große Teile der Produktion untergebracht werden konnten. Der dabei verfolgte Verzicht auf übermäßige Dekorationselemente verweist auf ein in jenen Jahren weit verbreitetes Planungsprinzip, wonach eine „zweckmäßige, die Anforderungen des Betriebes erfüllende Grundriss-Gestaltung, rationelle Baukonstruktionen (… ) die äußere Gestaltung des Baues zwangsläufig bestimmen, die Formensprache des Fassade diktieren.“ Nachdem längere Zeit Philips in den Gebäuden elektrische Geräte produzierte, ging das Ensemble an die RWTH über, die es bis heute nutzt. Auch dieses Gebäude wurde trotz seiner Bedeutung leider noch nicht unter Schutz gestellt.

Tuchfabrik Johann Erckens, Bendstraße, Zugang über Jägerstraße. Foto 2011

Tuchfabrik Johann Erckens, Bendstraße, Zugang über Jägerstraße. Foto 2011

Das letzte Gebäude, auf das in dieser Zusammenstellung hingewiesen werden soll, wird wahrscheinlich nur Wenigen bekannt sein, zumal es nicht nur kein eingetragenes Denkmal ist, sondern auch von seiner äußeren Erscheinung nicht den Eindruck eines besonderen, schützenswerten Objekts macht. Die Umstände seiner Entstehung und die in ihm umgesetzten, innovativen Konstruktionen und Konzepte machen es jedoch zu einem außergewöhnlichen »Denkmal«. Der erst 1958/59 in der Eilendorfer Straße 215 (Aachen-Brand) errichtete Neubau der traditionsreichen Tuchfabrik G. H. Croon, die vorher in einer veralteten und beengten Produktionsstätte zwischen Annastraße und Bendelstraße niedergelassen war, war seinerzeit europaweit eines der modernsten Fabrikgebäude in dieser Branche.

Maßgeblich verantwortlich war die bis heute innovativ tätige Firma Gherzi in der Schweiz, die „aus einem Guss“ betriebliche Abläufe, sowohl in wirtschaftlicher als auch technischer Hinsicht reorganisiert, aber eben auch die dazu passenden Bauten plant.

Mit Hilfe großer Betonstützen unterteilte man den völlig fensterlosen Webereisaal in beachtlich große Felder von 18 x 12m und installierte eine moderne, vollautomatische Klimaanlage, um den entstehenden Faserstaub weitgehend auszufiltern. Die Klimakanäle für die einströmende Frischluft sind in den Deckenträgern integriert; die leicht schräg ausgeführte Konstruktion der fünf Hauptträger prägt auch das Erscheinungsbild der Außenseiten.

Nach dem Ende der aus Croon nach einer Fusion mit anderen Aachener Tuchfabriken hervorgegangenen Tuchfabrik Dechamps Textil AG stand das Gebäude viele Jahre leer und wird erst seit ca. einem Jahr wieder gewerblich genutzt. Dabei waren kleinere bauliche Veränderungen, wie der Einbau zusätzlicher Fenster und die Entfernung von Teilen der an den Kopfenden angebrachten Verblendziegel, notwendig. Es wäre wünschenswert, wenn der heute eher unscheinbar wirkende Bau größere Aufmerksamkeit erhielte.

Rück- und Ausblick

Fantasie und Geld sind erforderlich, um Bauten, wie den wenig nutzbaren Treppenturm der Tuchfabrik Aachen AG sinnvoll, vielleicht als Teil eines neu zu errichtenden Nachbargebäudes zu erhalten. Der lange Leerstand der Fabrikgebäude in der Augusta- und Ottostraße verweist ebenfalls auf eine gewisse Zurückhaltung in den letzten Jahren, sich den Objekten mit Fantasie und Geld anzunehmen. Es ist erfreulich, dass dort zurzeit Lösungsansätze greifen, wobei zu hoffen ist, dass die Veränderungen an der Gebäudehülle behutsam erfolgen und die im Inneren vorgesehenen Wohnungen sich wie geplant vermarkten lassen.

Werkbauten sind keine Altlasten. Wer so denkt, für den – so scheint es – ist auch Geschichte eine Altlast. Fabrikbauten sind Zeitzeugen, und wer Zeitzeugen zu beseitigen trachtet, „… der tappt blind in die Zukunft und übersieht, dass sich das in einer Region vorhandene gesellschaftliche Selbstbewusstsein auf historischem Bewusstsein und historischer Erfahrung gründet.“ Geschichtslose Orte aber – das zeigen zahlreiche Beispiele von neu geschaffenen Vierteln auf dem Geländer ehemaliger Fabrikensembles – tendieren leicht dazu, gesichtslos zu sein. So war dann 1995 die ebenfalls in Aachen beginnende Wanderausstellung „Umbau statt Abriss!“ das Ergebnis breiter angelegter Recherchen zu gelungenen Erhaltungsund Umnutzungsmaßnahmen von Gewerbe- und Industriebauten in der Euregio. Der Besucher der Ausstellung bzw. der Leser des dazu erschienenen Buches konnte zur Kenntnis nehmen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten sowie Vorteile in der Neunutzung historischer Werkbauten liegen.

Dass sich die Stadt Aachen mit der trotz aller Verluste noch vorzeigbaren Palette sehenswerter Fabrikgebäude schmücken kann, ist dem Fachpublikum hinlänglich bewusst, doch gelang es weder den erwähnten Ausstellungen noch der Etablierung der Wollroute, dieses Wissen solchermaßen in Stadtmarketing und Kulturmanagement zu streuen, dass daraus eine entsprechende zusätzliche Leitlinie entwickelt worden wäre.

Aus politischen und administrativen Kreisen in der Stadt wird in diesem Zusammenhang häufig auf das Industriemuseum „Zinkhütter Hof“ verwiesen, in dem auch die Aachener Industriegeschichte – und das seit dem Ausbau 2010 in der Tat sehr gelungen – zur Sprache kommt.

Allerdings bleibt dort das Thema Tuchindustrie ausgespart. Ausschlaggebend ist natürlich der zu enge finanzielle Spielraum für neue Kulturstandorte; selbst die Route Charlemagne musste erheblich Federn lassen – leider auch in Bereichen wirtschaftsgeschichtlicher Themen.

Zweifellos fehlt in Aachen ein Ort, der vom Bau her authentisch, vom Inhalt her anschaulich und anregend der jahrhundertelang prägenden Tuchindustrie mit ihrer starken euregionalen Verflechtung eine angemessene Bühne zur Verfügung stellt. Beispiele, dass solche Einrichtungen modern, interaktiv und publikumsanziehend sein können, gibt es aus vielen Regionen Deutschlands und Europas. Es wäre an der Zeit, auch in Aachen einen solchen Ort zu schaffen. Mit dessen Existenz würde auch das Geflecht der über das Stadtgebiet verstreuten textilgeschichtlichen Baudenkmäler mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Jochen Buhren

aus: Walter Buschmann (Hrsg.): Zwischen Rhein-Ruhr und Maas. Pionierland der Industrialisierung – Werkstatt der Industriekultur. Essen 2013